L' AUTOMATISATION DE LA GESTION DES JUSTIFICATIFS D'ABSENCE DES AGENTS DU PORT AUTONOME D'ABIDJAN

DEDICACE

REMERCIEMENTS

AVANT PROPOS

INTRODUCTION

LE CONTEXTE

DU TRAVAIL

I- PRESENTATION

DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN

1- Généralité

2- Mission

3- Organigramme

du PAA

II- PRESENTATION

DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATIONS NUMERIQUES (DSIN)

1- Les

activités de la DSIN

2- Organisation

et fonctionnement

III- ETUDE

DE L’EXISTANCE

1- Présentation

général du projet

a- Contexte

b- Objectifs

2- Description

et critique de l’existant

a- Description

de l’existant

b- Critique

de l’existant

c- Ebauche

de solution

CONCEPTION

I- PRESENTATION

DE LA METHODE D’ANALYSE

1- Généralité

2- Double

démarche

II- MODEL CONCEPTUEL DES DONNEES (MCD)

1- Présentation de MCD

2- Définition

des mots clés

3- Règles

de gestion

4- Dictionnaire

de Données

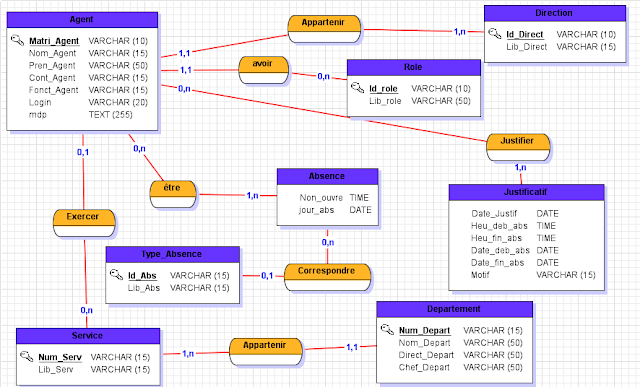

5- Schéma

du Model Conceptuel de Données

III- MODEL

CONCEPTUEL DES TRAITEMENTS

1- Définition

2- Différente

parties du MCT

3- Responsabilité

et l’acteur

4- Schéma

du MCT des différentes procédures

IV- MODEL

LOGIQUE DES DONNEES RELATIONELLES

1- Définition

2- Elaboration

du MCD

V- MODEL

ORGANISATIONNEL DES TRAITEMENTS

1- Définition

2- Schéma

de MOT

REALISTION

I- PASSAGE

AU MODEL PHYSIQUE DES DONNEES

1- Définition

2- Représentation

des différents schémas du MPD des différentes tables

II- LANGAGE

DE PROGAMMATION

III- CHOIX

DE L’OUTIL DE PROGAMMATION

IV- PRESENTATION

DE L’APPLICATION

V- LES DIFFICULTES RENCONTREES ET ENSEIGNEMENTS TIRES

1- Difficultés rencontrées

2- Enseignements tirés

VI- CONCLUSION

DEDICACE

Je dédie ce présent rapport au DIEU tout puissant pour son souffle de vie et sa grâce manifestés à

mon égard. Aussi, voudrais-je dire ma reconnaissance d’abord à mon père ensuite

à ma mère et enfin à mes frères et sœurs

qui me soutiennent depuis mes premiers pas à l’école. A tous mes ami(e)s

qui de près ou de loin ont contribué d’une manière ou d’une autre à ma

réussite, je voudrais sincèrement vous dire merci.

REMERCIEMENTS

Je

porte mes remerciements ses personnalités de marque suivantes :

M. HIEN SIE YACOUBA,

Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan

FOFANA Salimata

épse MEITE, Directrice des

Ressources Humaines du Port Autonome d’Abidjan, pour le privilège qu’elle

m’accorde afin de faire mon stage au sein du P.A.A.

M. SANGARE MACKY,

Directeur des Systèmes d’Information Numériques.

A :

M. DOSSO Alassane,

chef du département méthode et projet d’Information ;

M. LOGO Salonel Destin,

chef de service gouvernance ;

M. MEITE Ismael,

chargé du personnel ;

M. Moussa SOGODOGO,

cadre informaticien ;

M. FOFANA Abdoulaye,

informaticien ;

M. OUATTARA Drissa, Ingénieur

Informaticien ;

M. GUEHI Adehi-ka Stéphane,

Ingénieur Informaticien ;

M. AKANZA Diane,

Informaticienne ;

Merci

pour votre patience et votre temps que vous avez mis à notre disposition

A

monsieur AMOI Kouao Ferdinand,

Webmaster je vous remercie pour votre temps que vous avez pris pour

m’accompagner tout au long de ce stage.

Mes

remerciements vont également à l’endroit de monsieur YEO, administrateur de Base de Données pour ses conseils et à mon

encadreur UVCI ADONIS PRINCE

Puisse

L’ETERNEL DIEU vous bénir en toute chose et sa grâce habite en vous.

Je ne pourrai terminer sans penser à mes

êtres les plus chers notamment

Mes

parents, merci beaucoup pour tous, LE SEIGNEUR saura vous récompenser pour tous

les détails

QUE Dieu vous

bénisse !!

AVANT PROPOS

L’Université Virtuelle de Cote d’Ivoire (UVCI)

fonctionnelle depuis 2016 dont le directeur général est Mr KONE TIEMOMAN

grandit de jour en jour avec notamment la venue de plusieurs étudiants en son

sein. Cette université est spécialisée dans le domaine de l’informatique dont

le but est de former ses étudiants à l’informatique dans les spécialités

suivantes DAS, MMX, RSI, BD, COM, CMD.

INTRODUCTION

Depuis

le 19ème siècle, le monde a connu beaucoup de bouleversements. Parmi ceux-ci,

l’on pourrait noter l’avènement de l’outil informatique, science du traitement

automatique de l’information par l’ordinateur. Cet outil permet aujourd’hui de

manipuler en temps réel, des milliers d’informations qu’on aurait mis des

décennies à traiter. L’informatique permet de ce fait d’obtenir des résultats

impossibles à atteindre par le biais des procédés manuels sans compter avec ses

exigences de coûts et délais trop importants.

Ainsi, face à ce monde qui devient de plus en plus

concurrentiel et avec cette mondialisation qui avance à grands pas, aucune

structure aussi petite qu’elle soit, qui se veut compétitive ne peut et ne doit

rester en marge d’une telle évolution.

C’est

donc dans cet élan que le Port Autonome d’Abidjan (PAA) pour atteindre son objectif majeur qui est de

réaliser des bénéfices tout en satisfaisant sa clientèle, se dote depuis

plusieurs années des dernières technologies informatiques par l’intermédiaire

de sa direction informatique et ceux dans le but d’informatiser le maximum de

ses services. C’est ainsi qu’il nous a été confié durant notre stage de mettre

en place un outil capable de gérer efficacement les justificatifs d’absence de

ses agents à travers le thème suivant : «LA GESTION DES

JUSTIFICATIFS D’ABSENCE DES AGENTS DU PAA ».

Pour mener à bien notre étude, nous organiserons

notre travail en trois (03) grandes parties qui sont :

PREMIERE

PARTIE : LE CONTEXTE

DEUXIEME

PARTIE : LA CONCEPTION

TROISIEME PARTIE :

REALISATION

LE CONTEXTE DU TRAVAIL

I- PRESENTATION DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN

1- Généralité

Le Port Autonome d'Abidjan est

un établissement public de l'État ivoirien, qui exerce conjointement des missions de service public

administratif et des missions de service public à caractère industriel et

commercial. Il est chargé d'exploiter, de gérer et de promouvoir les

installations portuaires d'Abidjan.

Situé sur les côtes de Treichville (Abidjan

sud) en Côte d'Ivoire, il est le plus important port d'Afrique de

l'Ouest avec un capital de 16.000.000.000 FCFA et le deuxième de toute l'Afrique après celui

de Durban. Son trafic contribue à 90 % des recettes douanières du

pays et à 60 % du revenu de l'État. 65 % des unités industrielles du

pays exercent sur le port, représentant un effectif de

50 000 personnes sur le site. 70 % du PIB ivoirien

passe par le port. Ici transitent 70 % des échanges extérieurs des pays de

l'hinterland (Burkina

Faso, Mali, Niger, Tchad Guinée

Conakry...). Pour la région c'est un véritable outil de coopération et

d'intégration. Le directeur général du PAA

est HIEN SIE

2- Mission

Le port autonome d’Abidjan a une mission de service public qui consiste:

·

L’exploitation

et l’entretien des installations portuaires.

·

La gestion du

patrimoine immobilier et domanial.

·

La réalisation

des travaux de constructions, d’extension, d’amélioration de renouvellement et

de dragage.

·

Les

coordinations des activités de tous les services publics et privés concernant

l’exploitation du port.

·

La gestion

administrative et comptable de l’ensemble des éléments formant le domaine

public portuaire et du matériel ferroviaire.

·

L’acquisition du

matériel portuaire.

·

Le suivie de la

gestion de l’exploitation concédée.

·

La réalisation

de toutes les opérations d’exploitations rattachées aux. activités portuaire

notamment le remorquage, l’acconage, l’entreposage, la manutention avec la

possibilité de les concéder à des sociétés appelées à exercer ces opérations y

compris celle de transit, d’avitaillement et de consignation devant

préalablement recevoir un agrément des services compétents.

·

L’accomplissement

de toutes opérations industrielles, commerciales mobilières, immobilières et

financières se rattachant à son objet ou de nature à favoriser le développement

des activités.

3- Organigramme du PAA

II- PRESENTATION DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATIONS NUMERIQUES (DSIN)

1- Les activités de la DSIN

La DSIN a pour mission

générale de concevoir l’architecture des systèmes informatiques et des réseaux

de télécommunication ainsi que sélectionner, acquérir, mettre en œuvre, gérer

et maintenir les ressources informatiques et de télécommunication nécessaires

aux activités métiers et conformes aux besoins exprimés.

Cette mission implique notamment les tâches

suivantes :

Soumettre une stratégie informatique au

Comité de Pilotage,

Mettre en œuvre la stratégie informatique

validée,

Etablir, mettre en place et exploiter la

gouvernance de l’entreprise

Soumettre un budget annuel et gérer avec

diligence les montants alloués,

Etablir un catalogue de prestations de la

Direction du Système d’information sur la base des besoins des autres

Directions et leurs utilisateurs,

Déterminer des standards technologiques et

des configurations types pour faciliter les achats liés à l’informatique et aux

télécommunications,

Gérer les achats liés à l’informatique et aux

télécommunications,

Sélectionner, acquérir, mettre en œuvre,

gérer et maintenir les ressources informatiques et de télécommunications qui

ont été acquises selon procédures approuvées et démanteler les autres

ressources

Former les employés pour l’utilisation

optimale des ressources informatiques et télécommunication ;

Offrir le support nécessaire à tous les pour

résoudre, de manière satisfaisante, leurs problèmes liés à l’informatique et

télécommunications,

2- Organisation et fonctionnement

La DSIN comporte 04 Départements et des

Services rattachés :

Le

Département Méthodes et Projet Informatique (DMPI)

Le

Département Relation Clients et Qualité (DRCQ)

Le

Département Infrastructure Informatique (DII)

Le

Département Production Informatique (DPI)

Le

département et le rôle

·

Le Département Méthodes et Projet Informatique (DMPI) est chargé de :

Planifier et organiser la conception et la réalisation

des projets en s’appuyant sur les compétences internes ou externes,

Conduire à la demande de la hiérarchie ou sur sa

propre initiative, toutes études ou actions entrant dans le cadre du plan de

progrès du secteur ;

Diriger les activités d’étude et de développement

informatique qui contribuent à l’évolution et à la maintenance du système

d’information,

Coordonner les travaux de conception et de

développement de nouvelles applications, ainsi que les études d’amélioration

des applications existantes,

Diriger, animer, coordonner et gérer les activités des

services placés sous sa responsabilité pour atteindre les objectifs fixés dans

le cadre de la stratégie définie pour l’informatique,

Veiller au respect des normes, standards et procédures

des études et développement,

Définir les besoins techniques, financiers et humains

du département,

Assurer une veille technologique permanente,

Contribuer au développement des collaborateurs et

veiller à une appréciation objective de leurs performances.

Il comporte deux (2) Services :

➔ Projet

et Intégration

➔ Gouvernances

·

Le Département Relation Clients et Qualité (DRCQ) est

chargé de :

Veiller à la gestion des données de

l’entreprise,

Veiller à la bonne exploitation des applications

informatiques dans un souci de productivité, de respect des délais, de maîtrise

des coûts et de qualité de service aux utilisateurs.

Diriger les activités de gestion et

d’administration des systèmes de gestions de données, en assurer la cohérence,

la qualité et la sécurité,

Diriger les activités d’exploitation des

applications informatiques dans un souci de productivité, de respect des

délais, de maitrise des coûts et de qualité de service aux utilisateurs,

Diriger, animer, coordonner et gérer les

activités des services placés sous sa responsabilité pour atteindre les

objectifs fixés dans le cadre de la stratégie définie pour l’informatique,

Veiller au respect des normes, standards et

procédures des études et développement,

Définir les besoins techniques, financiers et

humains du département,

Assurer une veille technologique permanente,

Contribuer au développement des collaborateurs

et veiller à une appréciation objective de leurs performances.

Il comporte deux (2)

Services :

➔ Assistances aux utilisateurs

➔ Qualités et Performances

·

Le Département Infrastructure Informatique (DII) est chargé de :

Diriger les

activités de conseil, d’assistance, d’information et de formation sur la

sécurité du Système d’Information,

Définir la

politique de sécurité du Système d’information et de veiller à son application,

Veiller

à la mise en place de procédures liées à la sécurité du système d’information

et veiller à leur respect en réalisant des audits réguliers,

Effectuer

l’analyse des risques informatiques et veiller à l’élaboration du plan de

continuité d’activité,

Diriger, animer, coordonner et gérer les activités des

services placés sous sa responsabilité pour atteindre les objectifs fixés dans

le cadre de la stratégie définie pour l’informatique,

Définir les besoins techniques, financiers et humains

du département,

Effectuer de la veille et de l’évaluation prospective

technologique,

Contribuer au développement des collaborateurs et

veiller à une appréciation objective de leurs performances.

III- ETUDE DE L’EXISTANCE

1- Présentation général du projet

a- Contexte

Les

agents du Port Autonome d'Abidjan ont des obligations de présence à leur Poste

de Travail tous les jours ouvrables, de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30. Afin de

s'assurer de cette régularité, la DRH a installé des badgeuses dont l'usage

atteste de la présence du Travailleur à son Poste.

Ainsi

de façon générale les agents sont soumis à 4 pointages aux horaires suivants: 1er

pointage de 05h00 à 7h30, 2ème pointage de 11h00 à 12h59, 3ème

pointage de 12h05 à 15h29 et 4ème de 15h à 23h59.

Il

y a cependant des exceptions qui concernent ceux qui vont beaucoup en intervention, ces agents sont soumis à deux

pointages aux horaires suivants : 1er pointage de 05h00 à 7h30,

2ème pointage de 15h00 à 23h59

Il

arrive que pour des raisons diverses, les agents soient absents et cela donne

lieu à des justifications.

Ce

présent travail vise à automatiser la gestion des justificatifs des agents

b- Objectifs

Le

thème soumis à notre réflexion « GESTION

DES JUSTIFICATIFS D’ABSENCE DES AGENTS DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN » après

sa réalisation l’application devra permettre :

À la DRH de pouvoir

gérer les justificatifs d’absence des agents sur une courte durée avec l’aider

des chargés du personnels.

2- Description et critique de l’existant

a- Description de l’existant

v Les différents types de

justificatifs

·

Arrêt Médical du Port CMPAA

·

Arrêt Externe

·

Permission

·

Congé Annuel

·

Congé Maternité

·

Mission

·

Rendez-vous Médical

·

Repos Allaitement

·

Formation-Séminaire

·

Fiche de Déplacement

·

Aménagement Horaire

·

Divers {Réunion, embouteillage, imprévu, oublie de pointage ….}

Justificatif d’absence

d’un agent

La

Biométrie permet de vérifier si un agent a été absent à son poste de travail

sur une journée. Sur une durée de 1 mois (jours ouvrables) la DRH (Gestion des

Temps) vérifie l’état de pointage de

chaque agent et le transmet au chargé du personnel de sa direction. Le chargé

du personnel transmet la liste de pointage à chaque agent de sa direction pour

qu’il puisse vérifier.

En

cas d’absence l’agent peut aller se justifier après la reprise du travail ou

attendre après la sortie de la liste du pointage auprès de la DRH ou remettre

les pièces justificatives au chargé du personnel de sa direction. Pour la justification l’agent doit être muni

d’une pièce justificative et ne dispose que trois jours après la sortie de

l’état de pointage. Dans le cas d’un arrêt médical il y a deux types de

justificatifs Les justificatifs extérieurs

et les justificatifs intérieurs.

b- Critique de l’existant

Au terme de l’analyse du système

existant que nous avons effectué, il ressort de

nombreux points faibles qui mettent à mal la gestion des justificatifs

d’absence, cela occasionnent par conséquent de nombreux désagréments.

Nous avons pu les répertoriés

dans le tableau suivant :

Forces

|

Faiblesses

|

|

Au niveau des données

|

- Le traitement est semi

manuel

-Enregistrement sur les

supports papiers

- lenteur dans l’arrivée

des données à cause du nombre d’agents

|

|

Au niveau du traitement

|

- difficulté au niveau

des modifications

- difficulté au niveau

des mises à jour des justificatifs.

|

c- Ebauche de solution

Par

rapport aux données

Le nouveau système

devra permettre la création d’une base de données relationnelle avec un système

de gestion de bases de données relationnelles.

Par rapport aux

traitements

L’application à mettre en place devra

avoir les fonctionnalités suivantes :

Etablir

les justificatifs d’un agent si celui-ci est absent à son lieu de travail par

son chargé du personnel ou la DRH

CONCEPTION

I- PRESENTATION DE LA METHODE D’ANALYSE

1- Généralité

MERISE

(Méthode d’Etude et de Réalisation Informatique par Sous Ensemble) née en

France vers 1978-1979 à la suite d’une consultation lancée en 1988 par le

ministère de l’industrie de choisir plusieurs sociétés de services et de

conseil en informatique afin de mettre au point une méthode de troisième

génération de conception et de réalisation de système d’information. C’est

alors que la CTI (Centre Technique d’informatique) maître d’œuvre du projet

MERISE fut choisi. C’est une méthode Française et sa naissance marque une date

importante dans l’histoire du traitement de l’information. Cette naissance

résulte d’une part dans l’inadéquation des méthodes aux préoccupations

actuelles et de la généralisation des traitements conversationnels faisant

suite au bouleversement technologique des années 1970 et d’autre part, de

MERISE se fait selon trois axes nommés cycles :

2- Double démarche

On

distingue :

✔ La démarche par niveau

: elle fournit les outils de formalisation et une règle de modélisation. Elle a

été créée sur deux aspects primordiaux :

➢ La

hiérarchisation des préoccupations de conception en trois niveaux : le niveau

conceptuel, le niveau logique ou organisationnel et le niveau physique ou

opérationnel.

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

Legendre

:

MCD : Modèle Conceptuel

des Données

MCT

: Modèle Conceptuel des Traitements

MLD

: Modèle Logique des Données

MOT

: Modèle Organisationnel des Traitements

MPD

: Modèle Physique des Données

MOPT : Modèle

Opérationnel des Traitements La démarche axée sur la définition des relations

utilisateur / informaticien, la conception globale (cohérence, maîtrise des

coûts et des délais), le développement progressif (optimisation des

ressources).

II- MODEL CONCEPTUEL DES DONNEES (MCD)

1- Présentation de MCD

Le MCD permet de structurer les données du

système d’information et de présenter cette structuration en utilisant un

formalisme. Nous présenterons notre MCD selon le modèle entité association,

encore appelé (objet association). Le MCD repose sur trois concepts qui

sont :

La

propriété

L’objet

ou entité

La

relation ou association

2- Définition des mots clés

Propriété :

c’est une données élémentaire ou rubrique perçu par le système d’information

caractérisant les entités ou les associations.

Entité :

c’est

une représentation d’un objet matériel ou immatériel du système d’information

pourvu d’une existence propre, conforme aux choix de gestion de l’entreprise et

normalement porteuse de propriétés.

Identifiant :

l’identifiant est une propriété choisie parmi les autres propriétés d’une

entité qui permet d’identifier de façon unique une occurrence et une seule.

Association :

une association est une relation entre deux ou plusieurs entités. Elle est

dépourvue de toute existence propre ; mais porteuse de propriétés.

Cardinalité :

elle représente le nombre d’occurrences minimales et maximales d’une entité par

rapport à une association. La cardinalité minimale peut prendre la valeur 0 ou

1 et la cardinalité maximale la valeur 1 ou n.

3- Règles de gestion

R1 : un

agent appartient à un et un seul service

R2 : un

service contient un ou plusieurs agents

R3 : un

service appartient à un et un seul département

R4 : un

département contient un ou plusieurs services

R5 : un

département est contenu dans une et seule direction

R6 : un

agent doit est présent à son poste travail les jours ouvrable

R7 : un

agent peut être absent pour plusieurs motifs

R8 : En cas

d’absence l’agent doit se justifier auprès de la DRH

4- Dictionnaire de Données

C’est un tableau qui

recense toutes les propriétés (calculées ou non) utilisées dans le système

d’information. Il regroupe des rubriques de base servant de référence pour la

gestion. Il comprend le nom codé, le libellé ou la signification, le type, la

longueur, les observations :

- Code

est une représentation conventionnelle des propriétés d’une entité ou

association ;

- Signification

notifie le sens de la propriété ;

- Type

représente les caractéristiques d’une propriété. Cette propriété peut être de

type numérique (N), alphanumérique (AN), alphabétique (A), date (D), logique

(L) ;

- Longueur

d’une propriété représente la taille donnée en nombre de caractères ;

- Observations

représente les règles de calcul ou les contraintes d’intégrit.

Code

|

Signification

|

Type

|

Taille

|

Observation

|

Matri_Agent

|

Identifiant

de l’agent

|

AN

|

10

|

ID

|

Nom_Agent

|

Nom

de l’agent

|

AN

|

15

|

|

Pren_Agent

|

Prénom

de l’agent

|

AN

|

50

|

|

Cont_Agent

|

Numéro

de l’agent

|

AN

|

15

|

|

Fonct_Agent

|

Poste

de travail de l’agent

|

AN

|

15

|

|

Id_role

|

Identifiant

du rôle

|

AN

|

10

|

|

Lib_role

|

Libellé

du rôle

|

AN

|

50

|

|

Num_Serv

|

Numéro

de Service

|

AN

|

15

|

ID

|

lib_Serv

|

Libellé

du service

|

AN

|

15

|

|

non_ouvre

|

Minute

Non ouvré

|

TIME

|

h

m

|

|

Jour_abs

|

Jour

non ouvré

|

DATE

|

jj

mm aaaa

|

|

Id_abs

|

Identifiant

du type d’absence

|

AN

|

15

|

ID

|

Lib_abs

|

Libellé

d’absence

|

AN

|

15

|

|

Date_justif

|

Date

du justificatif

|

DATE

|

jj

mm aaaa

|

|

Heu_deb_abs

|

Heure

début d’absence

|

TIME

|

h

m

|

|

Heu_fin_abs

|

Heure

fin absence

|

TIME

|

h

m

|

|

Date_deb_abs

|

Date

début absence

|

DATE

|

||

Date_fin_abs

|

Date fin absence

|

DATE

|

||

motif

|

Motif

de l’absence

|

AN

|

30

|

|

Num_Depart

|

Numéro

de Département

|

AN

|

15

|

|

Nom_Depart

|

Nom

du Département

|

AN

|

50

|

|

Direct_Depart

|

Directeur

de Département

|

AN

|

50

|

|

Chef_Depart

|

Chef

de Département

|

AN

|

50

|

5- Schéma du Model Conceptuel de Données

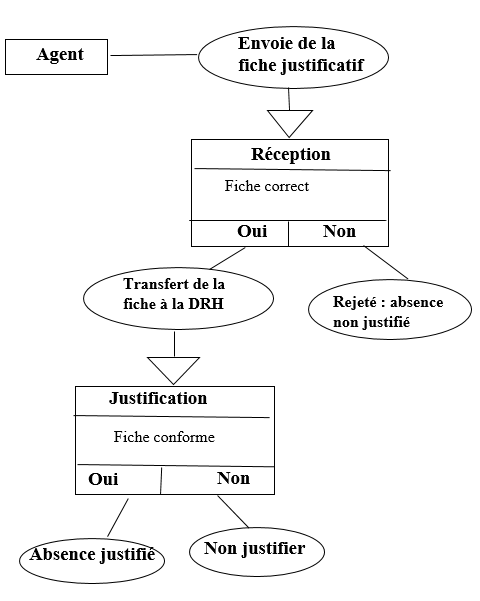

III- MODEL CONCEPTUEL DES TRAITEMENTS

1- Définition

Les

traitements constituent la partie dynamique du système d’information. Ils

décrivent les actions à effectuer sur les données afin d’obtenir les résultats

attendus. Les traitements ont pour objet de prendre en compte l’aspect dynamique

des règles de gestion.

2- Différente parties du MCT

Les

évènements

Un

événement représente un fait nouveau pour le système d’information un événement

est susceptible de déclencher une opération, soit en synchronisation avec

d’autres événement. A un événement est associé un ensemble de données qui le

caractérisent. On distingue ‘’l’événement

type’’ et les différentes occurrences qui sont les ‘’valeurs‘’ prises par les données.

Il

existe deux types d’événement :

- événement

externe : c’est un évènement, qui se produit à l’extérieur du système

d’information. Un événement externe ne peut se situer qu’en entrée d’une

opération.

-

Événement interne :

c’est un événement, qui se produit à la fin d’une opération, il est alors dit

événement RESULTAT. Ce résultat peut être lui-même un événement DECLENCHEUR

d’une opération.

L’opération

Une

opération est un ensemble d’actions exécutées sans interruption sur les

données.

Ces

actions consistent en :

-

La prise en compte des données associées

aux événements d’entrée, qui ont déclenché l’opération,

-

Consultation élaboration des données

associées aux évènements résultats.

L’émission

des par une opération peut être conditionnée par des règles, ces d’émissions,

on indique par « toujours » (en abrégé ; TJ) sur le graphe.

Une

opération est déclenchée soit par un événement unique, soit par une association

de plusieurs évènements satisfaisant à une condition de synchronisation

(expression d’une condition sur les différents évènements en entrée d’une

opération)

Processus

Un

processus est un sous-ensemble de l’activité de l’entreprise dont les points

d’entrée et de sortie sont stables et indépendants des choix d’organisation. Il

est constitué d’une ou plusieurs opérations.

Synchronisation

Elle

exprime une condition sur les différents évènements en entrée d’une opération.

Le plus souvent, il s’agit de la condition et.

Il doit y avoir alors une occurrence présente de chacun des évènements en

entrée.

Résultats

C’est

l’aboutissement du processus. Le résultat peut se comporter comme un évènement

et déclenck8hé à son tour d’autres opérations.

Les

acteurs

C’est

un système actif intervenant dans le domaine d’étude au moyen des flux.

C’est-à-dire émet ou reçoit un flux.

Graphe

d’ordonnancement des évènements

C’est une représentation de

l’enchaînement des évènements internes en tenant compte de là ou il faut des

évènements externes.

Graphe

des flux

C’est une représentation qui montre

les échanges d’information entre acteur interne et acteur externe.

3- Responsabilité et l’acteur

Acteur

externe : Agent

Acteur

interne : Chargé du personnel, Médecin de la CMPAA, la DRH

4- Schéma du MCT des différentes procédures

Chargé du personnel

Centre Médical du Port Autonome

d’Abidjan

Agent – DRH

Arrêt Médical Extérieur

IV- MODEL LOGIQUE DES DONNEES RELATIONELLES

1- Définition

Le

Modèle Logique de Données (MLD) est la modélisation logique des données qui

tient compte du niveau organisationnel des données. Il s'agit d'une vue logique

en terme d'organisation de données nécessaire à un traitement.

2- Elaboration du MCD

AGENT (Matri_Agent,

Nom_Agent, Pren_Agent, Cont_Agent, Fonct_Agent,#id_role)

ABSENCE (non_ouvre,

Jour_abs)

TYPE_ABSENCE (Id_abs,

lib_abs)

ROLE (Id_role,

lib_role)

JUSTIFICATIF (date_justif,

heur_deb_abs, heur_fin_abs, date_deb_abst, date_fin_abs)

DEPARTEMENT (Num_Depart,

Nom_Depart, Direct_Depart, Chef_Depart)

SERVICE (Num_Serv,

Lib_Serv)

V- MODEL ORGANISATIONNEL DES TRAITEMENTS

1- Définition

S'organiser consiste

aussi à prévoir les réactions ou les réflexes à acquérir face à des événements

extérieurs. Ces réflexes normalisés au sein de l'entreprise sont décrits sous

formes de procédures, les MOT.

Après avoir défini qui est qui, comment

il se situe dans un organigramme, nous allons représenter qui fait quoi, quel

poste de travail effectue quelle opération au moyen de procédures, les MOT ou

Modèles Organisationnels de Traitement.

Une procédure est un choix

d'organisation face à un événement (message) externe (venant d'un partenaire).

Une procédure prévoit tous les cas

possibles à l'intérieur de cette procédure. De manière plus abrupte :

"savoir qui engueuler quand ça va mal". Le Plan ORSEC est une

procédure d'urgence. La présence ou l'absence de procédure, prévoyant la

conduite à tenir dans ces cas extrêmes, permet de juger l'organisation.

2- Schéma de MOT

Agent - DRH

Agent

– Médecin extérieur – CMPAA – DRH

Agent – CMPAA – DRH

Charge

du personnel

REALISTION

I- PASSAGE AU MODEL PHYSIQUE DES DONNEES

1- Définition

Le

MPD permet d’implanter en machine l’ensemble des tables. Il prend en compte les

ressources physiques (SGBD, matériel, support du système). Sa description est

étroitement liée au choix techniques :

-

Utilisation d’un

SGBD de type CODASYL (Conférences And Data Système Langage) ;

-

Utilisation d’un

SGBD de type relationnel ;

-

Utilisation d’un

SGBD de type classique fichier ;

Dans le cadre de notre projet, nous utiliserons le

MPD relationnel.

Ce

modèle est une fiche descriptive des tables. On y portera en plus de la

structure des enregistrements, l’application dans laquelle la table est

utilisée, son nom, son organisation, son type, le support ainsi que le ou les

clés secondaires.

2- Représentation des différents schémas du MPD des différentes tables

TABLE :

Agent

SUPPORT :

disque dur

ORGANISATION :

indexe

LONGUEUR :

121

CLE

PRIMAIRE : id_agent

|

||||

VARIABLE

|

DESCRIPTION

|

TYPE

|

TAILLE

|

OBSERVATION

|

Id_agent

Matri_agent

Nom-agent

Pren-agent

Cont_agent

Fonct-agent

|

Identifiant

de l’agent

Matricule

de l’argent

Nom de l’agent

Prénom

de l’agent

Contact

de l’agent

Fonction

de l’agent

|

INT

AN

AN

AN

AN

AN

|

11

10

15

50

15

20

|

Identifiant

|

TABLE :

Justificatif

SUPPORT :

disque dur

ORGANISATION :

indexe

LONGUEUR :

11

CLE

PRIMAIRE : Id_justif

CLE

SECONDAIRE :Id_agent

|

||||

VARIABLE

|

DESCRIPTION

|

TYPE

|

TAILLE

|

OBSERVATION

|

Id_justif

Date_justif

Heur_deb_abs

Heur_fin_abs

Date_deb-abs

Date_fin_abs

|

Identifiant

de l’agent

Matricule

de l’argent

Nom de l’agent

Prénom

de l’agent

Contact

de l’agent

Fonction

de l’agent

|

INT

DATE

TIME

TIME

DATE

DATE

|

11

|

Identifiant

|

TABLE :

Role

SUPPORT :

disque dur

ORGANISATION :

indexe

LONGUEUR :

31

CLE

PRIMAIRE : id_role

|

||||

VARIABLE

|

DESCRIPTION

|

TYPE

|

TAILLE

|

OBSERVATION

|

Id_role

Lib_role

|

Identifiant

rôle

Libellé role

|

INT

AN

|

11

20

|

Identifiant

|

II- LANGAGE DE PROGAMMATION

En informatique,

un langage

de programmation

est une notation conventionnelle destinée à formuler des

algorithmes et produire des programmes informatiques qui les appliquent. D'une manière similaire à une langue naturelle, un

langage de programmation est composé d'un alphabet,

d'un vocabulaire, de règles

de grammaire et de

signification.

Les langages de programmation permettent de

décrire d'une

part les structures des données qui

seront manipulées par l'appareil

informatique, et d'autre part d'indiquer comment sont effectuées les manipulations, selon quels algorithmes. Ils servent de moyens de communication

par

lesquels le programmeur communique avec l'ordinateur, mais aussi avec d'autres

programmeurs ; les programmes étant d'ordinaire écrits, lus, compris et modifiés par une

équipe de programmeurs

III- CHOIX DE L’OUTIL DE PROGAMMATION

Nous avons choisi une application Web dont l’utilisation se fait via votre navigateur et ne

nécessite pas d’installation. Une application Web est

hébergée sur un serveur et de la même manière qu’un site web est accessible par

le biais de votre navigateur. Les outils utilisés sont: Sublime Text et XAMMP.

Nom

du langage

|

Description

|

PHP

|

PHP : Hypertext Preprocessor, plus connu

sous son sigle PHP

(acronyme récursif), est un langage de programmation libre, principalement

utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un

serveur HTTP,

mais pouvant également

fonctionner

comme n'importe

quel langage interprété de façon locale. PHP est un langage impératif orienté

objet.

PHP a permis

de créer un grand nombre

de sites web célèbres, comme

Facebook, Wikipédia.

Il est considéré comme une des bases de la création de sites web dits dynamiques mais également des applications web.

|

IV- PRESENTATION DE L’APPLICATION

|

| PAGE DE CONNEXION |

|

| ESPACE DRH |

|

| ESPACE CHARGE DU PERSONNEL |

|

| ESPACE ADMINISTRATEUR |

|

| GESTION DE JUSTIFICATIF |

|

| GESTION DE JUSTIFICATIF MULTIPLE |

|

| TABLE DES JUSTIFICATIFS |

|

| AJOUT D'UN NOUVEAU UTILISATEUR |

V-LES DIFFICULTES RENCONTREES ET ENSEIGNEMENTS TIRES1- Difficultés rencontrées

2- Enseignements tirés

|

VI- CONCLUSION

Ce stage a été sous

plusieurs aspects, riche d’enseignements. Il a consisté à réaliser un logiciel

interactif pour faciliter la gestion des justificatifs d’absence en vue de

mieux gérer les agents de cette structure. Il nous a permis d’améliorer nos

connaissances en développement d’application, et l’utilisation poussée de la

méthode d’analyse MERISE.

L’application étant

fonctionnelle, nous pouvons affirmer que l’objectif qui nous a été fixé est

atteint.

Le contact avec le

monde professionnel nous a permis de progresser dans de nombreux domaines,

notamment dans l’analyse de données.

Ce stage nous a permis

de mettre en œuvre nos compétences scolaires, professionnelles et humaines dans

le traitement du sujet. Nous avons de plus acquis de nouvelles compétences dans

le domaine de l’informatique.

WEBOGRAPHIE

www.google.ci

http://php.net/manual/fr/

Commentaires

Enregistrer un commentaire